Nachdem in Motherwell der Motorbalg durch einen Wasserschaden zerstört wurde, habe ich mich über die Feiertage etwas intensiver mit allen möglichen Balg-Konstruktionen beschäftigt. Das war übrigens schon lange geplant, deswegen kommt der Aufputz in ungewöhnlich detaillierter Form daher.

Auf dem Internet gibt es zu Balg und seinen Konstruktionen und daraus folgenden Windanlagen nicht viel zu finden, weil die meisten Orgelbauer sowieso der Meinung sind, ihre Bünde seien esoterischer Natur ähnlich der Illuminaten, da sei jeder noch so banale Handwerksgriff unter dem Siegel der totalen Verschwiegenheit am sichersten aufgehoben.

Dass aber der scheinbar wissenschaftliche Klärungsprozess von außen nun in den Orgelbau hinein getragen, mehr Übel als apollinische Klarsicht verursacht hatte, zeigt vor allem ein Umstand, der von keiner Seite mehr bestritten werden kann: nämlich, dass die Orgel nie sowenig Akzeptanz in der Öffentlichkeit vorweisen kann wie heute.

Zunächst ein paar Worte und Bilder über die historische Entwicklung der Orgelbälge.

Die erste mit einer Orgel beschriebene und später auf Bild gebrachte Anlage war die „Wasserorgel des Vitruv (ca.70-80 v.Chr.)“. Der Begriff „Balg“ (abgezogene Tierhaut) sollte aber erst bei den von den Schmieden abgekupferten Bälgen des frühen Mittelalters verwendet werden (vermutlich sind diese Konstruktionen (sog. Sackbälge) bereits bei den ersten nachbyzantinischen Instrumenten um 800 n.Chr. angewandt worden).

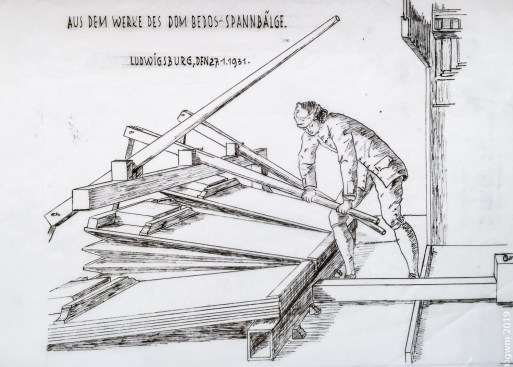

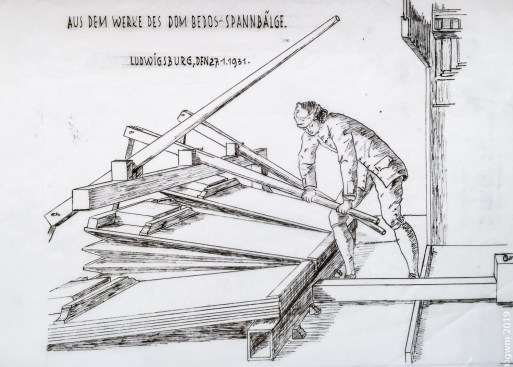

Interessant wird die Entwicklung mit den Spanbälgen (Span=Holzbrett). Laut Emile Rupp erfand Hans Lobsinger um 1550 diese Form. Ober-und Unterplatten waren aus 3 Finger dicken Kieferplatten gefertigt. Mit dieser Konstruktion der Spanbälge beginnt die Geschichte der „beruhigten Windversorgung“.

Werkmeister und Dom Bedos plädieren für einen einzigen, richtig bemessenen Balg für die ganze Orgel, während später in der Orgelromantik der differenzierte Winddruck, das heißt jedes Manual hat seinen eigenen Balg, eingeführt wurde.

Bei Gottfried Silbermann dienten einfaltige Spanbälge mit einer Größe von 3000 x 1500 mm für die Windversorgung. Je nach Größe der Orgel verwendete Silbermann 2,4 oder gar 6 dieser Spanbälge. Sehr schön zu sehen sind Spanbälge auf der Homepage von Jehmlich, der dort einen 3fachen Spanbalg von G. Silbermann zeigt. Es herrschte unterschiedliche Auffassung darüber, ob ein oder zweifältige Spanbälge die bessere Wahl sind.

Diese Spanbälge werden zeitweise auch Keilbälge genannt, wir haben hier eine zweibälgige Anlage:

Was den Winddruck Silbermanns angeht, liegt mir ein interessantes Schreiben von Horst Jehmlich an Prof. Dr. Kuhn vor. So bezeugt Jehmlich, dass von den rund dreißig Orgeln Silbermann’s nur bei 3 Instrumenten archivarisch der Druck nachgewiesen werden.

Es handelt sich dabei um Winddrücke von 94mmWS, 83mmWS und 97mmWS. Bei letzter Angabe kann ich kaum glauben, dass man solch hohen Winddruck fabrizieren konnte. Und zwar liegt mir eine Aufzeichnung vor, dass es EFW im Ulmer Münster 1856-58 nicht gelang mit 8 oder 9 Kalkanten einen ordentlichen Winddruck von 95mmWS im Pedal hinzukriegen, weswegen man dort bald zu einer Dampfmaschine zur Erzeugung des Windes überging. Auch meine Feststellung, dass nach 1871 (bei der Einführung des Metermasses in Deutschland) erhebliche Fehler bei der Umrechnung von Grad in mm durch Orgelbauer gemacht wurden, bestätigt Jehmlich in seinem Schreiben. Außerdem schreibt Jehmlich, dass bei vielen Orgeln Silbermanns zunächst ein relativ hoher Winddruck bei Restaurierungen vorgenommen, später aber wieder zurückgenommen wurde. (Eine Feststellung, die Prof. Heinz Wunderlich(1919-2012) bei allen Restaurierungen der Schnitger-Orgeln seinerzeit gemacht hat)

Bälge bei Walcker-Orgeln

Eberhard Friedrich Walcker hat in motorlosen Balgzeiten ab etwa 1842 Kastenbälge gefertigt, was allerdings bei den ganz großen Orgeln zu Problemen geführt haben soll. Die erste Großorgel, die in Deutschland mit einer winderzeugenden Maschine betrieben wurde, war die Walcker-Orgel im Ulmer Münster, die gegen 1860 eine Dampfmaschine erhielt, welche außerhalb der gotischen Mauern die Bälge der großen Orgel antrieb und die im Laufe der Zeit immer wieder durch andere Balg-Konstruktionen aufgefallen ist.

Ich denke, dass Kastenbälge wohl den beruhigtesten und konstantesten Wind erzeugen, den man sich denken kann. In heutigen Zeiten kann man das Hochziehen dieser Bälge mit synchronisierten Schrittmotoren realisieren, so dass kein fauchender Unruhemotor mehr in die Windkanäle einblasen kann. Bei der Orgel in Hoffenheim (1845-1848) hat EFW die ersten Kastenbälge (4 Stück) eingebaut. Walcker restaurierte um 1994 die Walcker-Orgel Opus 208, II/17 in Erlenbach mit einer Kastenbalganlage mit 3 Bälgen. Davon zwei Abbildungen:

links Fotos bei Restaurierungsarbeiten i.d. Werkstatt, die Zeichnung rechts zeigt oben die Ansicht für die drei Fusstritte zum Hochziehen der Bälge

Aber EFW hat von Aristide Cavaille-Coll nicht nur das „Blaupapier“ kennengelernt, sondern auch den Doppelfaltenbalg, der dann wohl ab 1860 Standard bei Walcker werden sollte. Diese Doppelfaltenbälge wurden meist mit Fußtritten und Schöpferbalg unter dem Magazin bei kleinen Orgeln mit Wind gefüllt, bei größeren Orgel wie in Motherwell (1899/II23) wurde mit einem von Hand betriebenem Rad und Transmissionswellen ein dreifaches Keilbalgsystem betrieben. Dieses von Hand betriebene Rad, das eine Pleuelstange bewegt, die wiederum den Tritt für den Schöpferbalg bewegt, wurde bei aufkommender Elektrizität dann gelegentlich mit einem Motor angetrieben – eine tolle Idee, die einen viel besseren, beruhigten Wind lieferte, wie die Zeichnung vom Leipziger Conservatorium zeigt:

Ein mit Handrad betriebenes Windsystem zeigt das Zeichnungsdetail einer III-man. Walcker-Orgel in Mexiko:

Als Reservoir dienten in Motherwell zwei große Magazinbälge ohne Ventile, darüber jeweils ein großer Keilbalg. Diese beiden Keilbälge regulierten mit Klappventilen den Druck von rund 90mmWs, der zu den Pfeifen führte. Auf der Zeichnung kann man schön den alten Antrieb mittels 3facher Wellen und Keilbälgen im Kellerbereich der Orgel sehen. Hierzu die komplette Zeichnung Motherwell:

Als um die Jahrhundertwende dann die Motorgebläse aufkamen, hat man oft ohne eigenen Motorbalg diesen total unruhigen Wind der Schleudergebläse direkt in die Magazinbälge hineingeblasen, was sich elementar ungünstig für Pfeifen kleiner als 2′ ausgewirkt hat. Der Umstand, dass wir uns in der Spätromantik nur mit wenig kleinen Pfeifen herumschlagen mussten, hat das Übel leicht überdeckt.

Spätestens aber nach dem II.WK, als Sachverständige wie Adolf Graf eine Barockisierung dieser kleineren spätromantischen Instrumente vornahmen, wurde rasch klar, dass Zimbeln auf Kegelladen mit Motorgebläse die Dreieinigkeit des Bösen darstellte und der Klang keinem ästhetisch gesinntem Ohr mehr gefallen konnte. Auch war diese völlige Verkennung der Ursachen ein Grund gegen Kegelladen und Taschenladen zu polemisieren und derartige Konstruktionen zu verteufeln, was zu tausendfachem Mord-und Totschlag romantischer Unschuldsorgeln führte.

Einen großen Witz fand ich bei der Walcker-Orgel in Meckenheim (Opus 123, Bj 1854, II/15), wo noch die Disposition weitgehend erhalten blieb, aber auf Veranlasssung des SV Kaleschke ein minimalistischer Schwimmerbalg direkt hinter dem Motor im Untergehäuse eingebaut wurde, während man die ursprüngliche Kastenbalganlage entfernt hatte.

Natürlich ist ganz klar, dass ein Balg in Schuhkartongröße keine Chance hat das erhaltene Pfeifenwerk annähernd an die Klangeigenschaften der ursprünglichen Orgel aus Eberhard Friedrich Walcker’s Hand heranzuführen. Es ist schon ungeheuerlich mit welchem Dilettantismus unsere besten historischen Instrumente versorgt werden. Dazu muss man schon als Mathematiker der ganz kleinen Zahl geboren worden sein.

Zur Zeit werden von Michael Walcker-Mayer in Österreich die Bälge der großen Walcker-Orgel im Zagreber Dom frisch beledert. Die Orgel wurde ursprünglich von EFW 1855 mit III/52 gebaut. (1912 wurde die Orgel auf III/60 erweitert, elektrifiziert, und mit Motor und Magazinbälgen ausgestattet, 1939 kamen weitere Register dazu und 1988 wurde die Orgel mit IV/78 Register, neuem Spieltisch und komplett neuer Verkabelung, auf die heutige Größe festgemacht). Interessant war für mich der Umstand, dass ein relativ kleiner Motorbalg, ausgeführt als Doppelfaltenbalg, aber immerhin 700mm Faltenaufgang, dort seine Dienste tat.

Und somit sind wir beim eigentlichen Thema. Die Doppelfaltenbälge haben natürlich doppelten Faltenaufgang im Vergleich zu den Einfaltenbälge, die Oscar Walcker ab den 1920 Jahren in seinen Orgelbau eingeführt hatte, weil eben mit Aufkommen der Orgelbewegung die Windmengen und nachlassendem Baßfundamente in den Orgeln geringere Windvolumen erforderten. Die Schwimmerbälge waren bei den aufkommenden Kleinorgeln der 1930er Jahre notwendig geworden, weil hier zuwenig Platz für Faltenbälge zur Verfügung stand. In unseren Positiven, die in den 1950-1960er Jahren zu tausenden gebaut wurden, waren nur noch größere Zigarrenkisten als Schwimmer für Winddrücke um 50mmWS erforderlich.

Zu dieser Geschichte kurz und bündig (mit Bildern der Fa. Laukhuff) die Entwicklung vom Zweifalten-Magazinbalg zum „einfältigen“ Balg, um dann beim Schwimmerbalg zu endigen:

Wir haben das schön beobachten können bei der Restaurierung der Walcker-Orgel Opus 2654, Bj. 1939, III/54, in Bukarest Athenäum, in der ausschließlich Einfaltenbälge ihre Dienste tun. Der Motorbalg hat hier eine Länge von 1.260mm x 1.000mm und reguliert die 160mmWS des Motors auf 130mmWS. Dieser Wind wird über einen Kanal von 250x400mm an die drei Bälge der Manuale und einen Balg fürs Pedal weitergeführt.

Einer der fünf Einfaltenbälge in Bukarest

Der Einfaltenbalg des HW reguliert auf 90mmWS während die beiden anderen Manualbälge auf 95mmWS mittels Gewichten eingestellt werden. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Differenz zwischen den Bälgen nicht mehr als 30-35mm WS betragen soll. Das Pedal dieser Orgel hat bei weitem nicht mehr diese Bassdominanz wie vergleichbare Orgeln vor dem I.WK, weswegen wir hier (im Vergleich zur Orgel in Straßburg St. Paul) von einer biologischen Degenereszenz reden können.

Und nun zurück zu unserem Vorhaben einen durch Feuchtigkeit und Wasser zerstörten Balg zu ersetzen. Klar war für mich, dass wir keinen Magazinbalg mit historischer Verleimung verwenden können, weil dort im Kellerbereich der Kirche, wo offensichtlich auch Grundwasser auftritt und bei regenreicher Zeit ( und das gibt es in Schottland öfters) ein Überlauf entstehen kann, immer mit Auflösung dieser Haut-oder Knochenverleimung gerechnet werden sollte.

Also überlegten wir uns eine Schwimmerbalgkonstruktion, die aber nur mit doppelt vernähtem Gummituch anstelle des üblichen Leders ausgeführt werden sollte. Diese sollte mit einer Reise von rund 400mm ausreichend Volumen abdecken und es muss sichergestellt werden, dass wir tatsächlich einen Druck von 200mmWS auf 150mmWS herunterregulieren können. Dann kam eine weitere Überlegung dazu, dass wir diese Konstruktion „idiotensicher“ vor dem Zugriff anderer Handwerker machen müssen, die regelmässig dort Kabel verlegten und seltsame Einlagerungen vorgenommen haben.

Nun, das Ergebnis ist dieser Schwimmerbalg, der innen mit 8 Rahmen, die mittels Gummituchscharnier sowohl mit dem Boden als auch der Deckplatte verbunden sind und dadurch der Deckel total parallel nach oben aufgeht. Also auch ein Deplazieren der Gewichte, was hier mehrfach geschah, wird dieser Balg nicht mit schiefgängigem Hochfahren der Deckelplatte quittieren. Der Winddruck des Motors von 200mmWS muss durch diesen Balg auf rund 150mmWS reduziert werden, bevor der Wind weiter in die beiden Magazinbälge geleitet wird. Daher werden wir das extra starke Gummituch doppelt genäht einsetzen.

Also das waren die Gedanken eines Orgelbauers vor einer schlichten Planung, wie man gestern und heute mit Bälgen umgegangen ist und umgehen sollte. Die Auffassung „der Motor bläst mit viel Druck und Windmenge in irgendein Regulatorium“, das war in jedem Fall immer schon falsch. Der feine Wind erst ermöglicht feinen Klang.

gwm

Walcker-Orgel im Konservatorium Petersburg: hier treibt ein vom Fitnessstudio Durchtrainierter drei ausgewachsene Magazinbälge mittels Drehrad an